- HOME

- コラム

- 本好きに捧げる ホメない書評

- ノーベル賞受賞者が言ったから、イベルメクチンを「盲…

ノーベル賞受賞者が言ったから、イベルメクチンを「盲信」していいのか?

HISAKO KAWASAKIーNEWSWEEK JAPAN

<「新型コロナの特効薬」としては既に懐疑的な見方が広がっているイベルメクチン。しかしこの抗寄生虫薬を強力に推す本が売れ続けている。編者は薬の生みの親であり、その成果でノーベル医学生理学賞を受賞した大村智氏だ>

今回のダメ本

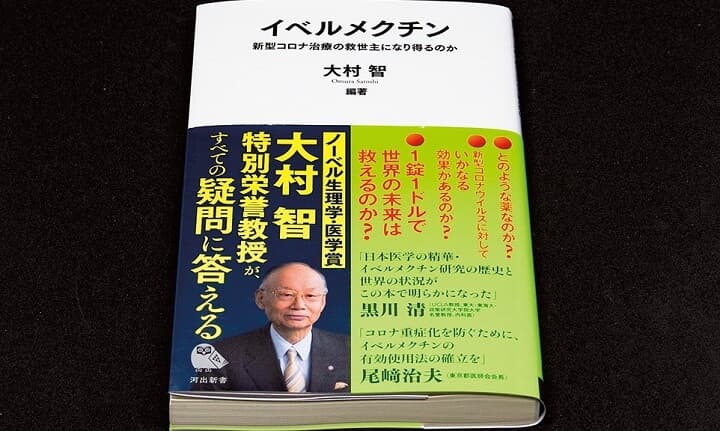

『イベルメクチン 新型コロナ治療の救世主になり得るのか』

大村 智[著]

河出新書

(2021年11月30日)

最初に断っておくと、私は大村智氏が2015年にノーベル医学生理学賞を受賞した業績については、称賛以外の見解を持たない。大村氏が静岡県伊東市内のゴルフ場の土から見つけた新たな細菌、そしてこの細菌が出す化合物から生まれた画期的な抗寄生虫薬「イベルメクチン」は、科学史に名前が刻まれるべき業績だ。だが偉大なイベルメクチンの誕生秘話と、新型コロナ特効薬になるか否かは別の問題だ。

本書は大村氏の編著という形を取っており、執筆陣には科学者だけでなく、大村氏を長年取材してきた科学ジャーナリストも名前を連ねている。一読して気になったのは、「被害者感情」とでも呼ぶべきものだ。本当なら新型コロナにも効果があるイベルメクチンが積極的に使われないのは、何か裏の事情があるはずだ──そんな思いが、そこかしこに滲(にじ)み出ているように読める。実際に、件(くだん)のジャーナリストは終章でこう記している。

<<イベルメクチンをめぐる世界の動向はこの薬剤が新型コロナに有効かどうかという医学的テーマだけでなく、薬剤開発を展開する医薬品企業の思惑、それを監督する立場の政府機関、パンデミックの対応を迫られる国際機関と公衆衛生機関などの思惑が複雑に絡んで、見方によっては政治問題の様相を見せ始めています。>>

本当にそうなのだろうか。イベルメクチンが新型コロナウイルスに効果があればどれだけ良かっただろう、とおそらく世界中の医療者が思ったはずだ。だからこそ、医学的な知見からの検証が続けられてきた。最新の状況を知るために、今年3月にこんなニュースが流れた事実を示しておこう。「新型コロナウイルスの患者に投与しても、入院に至るリスクを下げる効果はなかったとする臨床試験の結果を、ブラジルなどの研究グループが発表しました」(2022年3月31日、NHK)

本書に推薦コメントを寄せている東京都医師会の尾﨑治夫会長は、イベルメクチンを診療の場で使えるよう積極的に提言してきた1人である。私が取材していた範囲では、新型コロナ患者を診療してきた医療従事者には少なくとも21年に入ってからはイベルメクチン使用に懐疑的な見方が定着していた。本書が出版された21年12月時点では、尾﨑提言に冷ややかな反応のほうが多くなっていたように思う。そして、現時点においては、正しかったのは現場で知見をためていた医師たちのほうだった。

この筆者のコラム

「敵をぶった斬る」式極論の深すぎる罪 2022.07.30

ノーベル賞受賞者が言ったから、イベルメクチンを「盲信」していいのか? 2022.06.14

オリバー・ストーンの甘すぎるプーチンインタビューと、その重すぎる代償 2022.05.23

元駐ウクライナ大使、大いに陰謀論を語る 2022.04.12

自画自賛する「コロナの女王」本にサイエンスはあるか? 2022.03.17

「派閥愛」を語りたがる岸田首相にビジョンはあるか 2022.02.15

サッカー日本代表の森保監督に刺さる8年前の「ブーメラン」 2022.01.18