仏マクロン政権の責任転嫁「大暴動は若者の親とSNSとTVゲームのせい」

さらに決定的だったのは、マクロンが「SNS遮断」を示唆したことだった。

これはデモや暴動に参加する若者がTikTokなどで情報をやりとりしていることを念頭に置いたものだが、「権威主義的」と反発を招き、野党議員から「SNS遮断?中国、イラン、北朝鮮みたいに?」といった批判が相次いだ。

これを受けてフランス政府は「大統領は全面的な遮断ではなく、必要に応じて一時的に停止する場合の法的根拠などについて検討している」と釈明に追われた。

欧州屈指のヘイトクライム増加率

政治活動や差別反対の名の下の暴力や略奪が認められるべきでないことは確かだ。また、緊急事態宣言を発動しないままに暴動やデモの拡大を抑え込もうとするなら、「デモ禁止」や「SNS遮断」には一定の合理性があるかもしれない。

とはいえ、マクロンの言動は「責任転嫁」と言われても仕方ない。暴動や差別反対デモは、マクロン政権下の右傾化に対する反動といえるからだ。

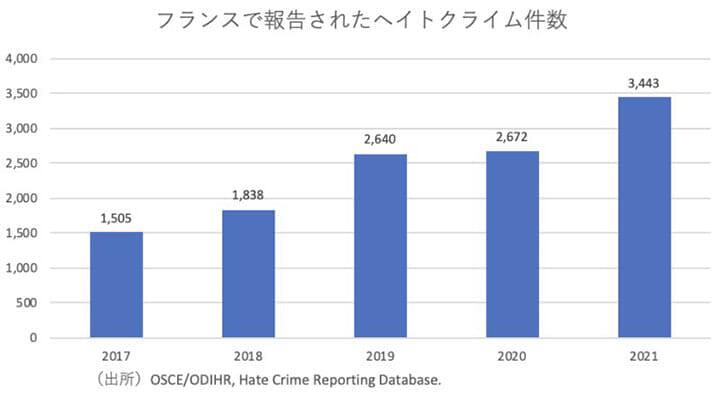

マクロン政権が発足した2017年から2021年までの間に、フランスではヘイトクライムがおよそ2.3倍に増えた。発生件数そのものではイギリスやドイツより少ないものの、増加率でフランスはヨーロッパ屈指のレベルにある。

それ以前から外国人嫌悪は高まっていたが、この時期にヘイトクライムが急増した大きな要因としては、マクロン政権による反移民的とりわけ反ムスリム的な政策も無視できない。

例えば、フランスでは2020年10月、イスラームの預言者ムハンマドを揶揄するイラストを用いた授業を行なっていた学校教師が殺害されたが、この際にマクロンはムスリム系市民やイスラーム諸国からの反発をよそに「表現の自由」を全面的に尊重すると強調した。

また、2021年2月には学校教育の場でそれまで免除されていたムスリム女子の水泳授業を強制する法案の審議が始まり、2022年5月、女子サッカーでムスリム選手のスカーフ着用が禁じられた。

2017年大統領選挙で勝利したマクロンはもともと「右派でも左派でもない」ことを売りに登場した。しかし、大統領就任後に極右的な言動が鮮明になったのは、一種の政治戦術とみられる。

マクロンの最大の政敵は2017年、そして昨年の大統領選挙で立ちはだかった極右政党、国民連合のマリーヌ・ルペン党首だ。つまり、マクロンの右傾化には極右政党の支持基盤を切り崩す目的があったといえる。

カーネル・サンダースはなぜマレーシアで嫌われた? KFCを脅かすボイコットのうねり 2024.05.10

チョコ好きを待ち受ける「甘くない」未来...「カカオショック」が長期化するとみられる理由 2024.04.10