ハービーはなぜ「前代未聞」のハリケーンになったのか

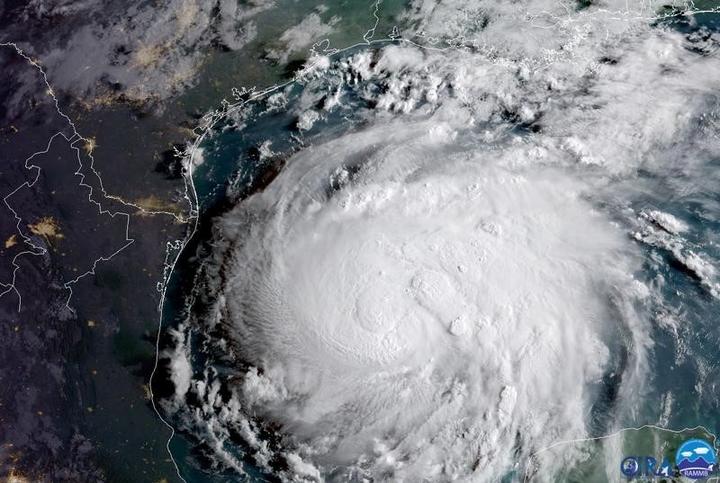

8月29日、大型ハリケーン「ハービー」が直撃したテキサス南部のメキシコ湾岸地域では、豪雨による洪水の影響で全米4位の人口を持つヒューストンの一部が冠水し、少なくとも13人が死亡し、数万人が避難する大災害となった。写真は24日撮影のハービー衛星画像。米海洋大気庁提供(2017年 ロイター)

大型ハリケーン「ハービー」が直撃したテキサス南部のメキシコ湾岸地域では、豪雨による洪水の影響で全米4位の人口を持つヒューストンの一部が冠水し、少なくとも13人が死亡し、数万人が避難する大災害となった。

25日の上陸後、熱帯低気圧に勢力を弱めてもなおテキサスに甚大な被害をもたらしたハービーは、なぜこれほど強力で、速度が遅いハリケーンとなったのか。疑問点をまとめた。

●「前代未聞」のハリケーンと呼ばれる理由

ハービーの降水量は、テキサスの一部で1250ミリを超え、なお増加している。ヒューストンの米国立気象局によると、この降水量は過去のいかなるハリケーンよりも多い。

上陸時に時速209キロに達したハービーの風速や、被害をもたらした高潮の高さ自体は、前例のないレベルではなかった。だが、ハービーは失速後、湾岸寄りの地域にとどまったため、海面から湿気を吸い上げて内陸に雨を降らせる時間が長かった、とジョージア大で気象科学を担当するマーシャル・シェファード氏は説明する。

このようなハリケーンが、上陸後長時間とどまるのは「非常に珍しい」と、コロンビア大のスザナ・カマルゴ氏は語る。

●なぜハービーは動かなくなったか

ほとんどのハリケーンや暴風雨は、風に押されて進む。上陸後も同様だが、次第に勢力が弱まっていく。今回は、2つの高気圧が互いに押し合って「無風地帯」(デッドスポット)が生まれ、ハリケーンが同じような場所に長時間とどまったり、一時はメキシコ湾の海上にコマのように押し戻されたりした。

このような状況が生じるのはまれで、テキサスにとって「不運だった」と、フロリダ州立大のジェフリー・シャノン氏は言う。

「このハリケーンは、風の流れの中のデッドスポットに偶然はまってしまった。だが、今後数日の間に再び動き出す兆しがある」と、シャノン氏は分析する。