最新記事

迫りくるパンデミック

感染症の新たな脅威が 人類に襲いかかる

ニューストピックス

進歩ゆえに人類は病む

私たちの生活を豊かにする技術と開発が、新たな脅威を生み出した

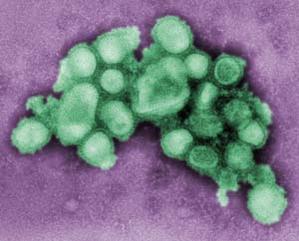

このところ、私たちの話題はもっぱら重症急性呼吸器症候群(SARS)だが、WHO(世界保健機関)の監視下にある感染症はSARSだけではない。

アフリカ中部では、年初に発生したエボラ出血熱が今も猛威を振るっている。ベルギーとオランダでは、新種の鳥インフルエンザが養鶏業者を震え上がらせている。

オランダの農場では1800万羽の鳥が処分されたが、それでも感染は止まらない。鳥から豚へ、人間にも感染が広がった(4月末時点で感染者は83人)。大半は目の炎症程度だが、呼吸器障害を伴う症例も報告されている。

オランダでは、57歳の獣医が肺炎を起こして死んだ。保健省は「鳥インフルエンザのウイルスが(獣医の)肺から検出された」と発表、「他の死因は考えられない」としている。

SARS、エボラ出血熱、鳥インフルエンザ。恐ろしい病気が登場するたびに、私たちは思い知らされる。いかに賢い人類も、まだ細菌には勝てないのだと。

30年前には、誰もそんなふうに思っていなかった。当時は天然痘が撲滅寸前で、まだエイズは知られておらず、医学は急速に進歩していると信じられていたからだ。早々と感染症との闘いに勝利宣言を出す向きもあった。しかし一方では、大都会や大規模な現代農業、ジェット旅客機、血液バンクなどが新たな感染経路を生み出していたのである。

今や進歩の代償は明らかだ。人類の生活を豊かにしたさまざまな進歩は、同時に今まで以上の危険も運んできた。70年代半ば以降、30種類ほどの新たな病気が出現し、何千万もの命を奪っている。撲滅されたはずの病気も、次々と復活してきている。

自然破壊が招いた感染

米医学研究所は最近の報告書で、「新しい感染症は今後も現れるだろう」と述べ、対策を怠れば「破滅的な(感染の)嵐」を招くと警告している。

では、どんな対策が必要なのか。SARSの例を見ればわかるように、まずは監視体制だ。発生場所を特定し、世界中が連携して封じ込めれば、被害はかなり食い止められる。

しかし、それで十分なのか。新たな感染症の発生過程はしっかり解明されただろうか。第2のSARSを、第2のエイズを、私たちは防げるだろうか。

10年前、ニューメキシコ州の健康な若者が相次いで、SARSに似た症状で死亡した。数週間後に特定された病原体は、人間のものではなかった。ネズミが運ぶハンタウイルスの新種で、ネズミの尿から空気感染したのだった。

ハンタウイルスは、以前にもアジアで流行したことがある。アメリカのネズミも昔からウイルスを保有していたが、生息数が限られ、人間が感染する可能性はほとんどなかったらしい。だが、その均衡をエルニーニョ現象が崩した。

その年、海水の温度が異常に高かったため、アメリカ南西部は暖冬だった。そのため、ネズミが大量に発生したのである。

ただし生態学者は、異常気象よりも人間の営みのほうがはるかに問題だと考えている。自然を破壊する行為のほぼすべてが、病原体の移動しやすい状況をつくり出してきたからだ。

ベネズエラでは、80年代に広大な森林が伐採された。開拓された農地には人間だけでなくネズミも集まり、致死的な威力をもつグアナリトウイルスが持ち込まれた。人間がこれに感染すると、発熱やショック死、大量出血などを招く。100人以上が感染し、その3分の1が死亡している。

マレーシアでも、99年に同じ構図がみられた。養豚業者が森林を伐採して農場を広げたため、行き場を失ったオオコウモリが豚小屋の屋根裏に住みつき、豚の飲み水に病原体(ニパウイルス)が紛れ込んだのだ。「豚の激しい咳は遠くまで響き、一マイル咳と呼ばれた」と、野生生物基金のメアリー・パール理事長は言う。このウイルスはたちまち農民に広まった。感染者は重度の脳炎を患い、死亡率は40%に達した。

輸送網の発達も一大要因

熱帯雨林が危険なのではない。むやみに生態系をいじることが、結果として人間の健康を脅かしているのだ。アマゾン川流域の原生林でも、コネティカット州の雑木林でも事情は同じだ。

コネティカット州で発症したライム病も、やはり人間の土地利用が引き金となった。病原体であるボレリア菌はシカやシロアシネズミの体内にすみつき、動物の血を吸ったダニを介して感染する。

人間は何百年も前からダニと接触してきたが、ライム病の最初の症例が確認されたのは75年のことだ。生態系研究所(ニューヨーク州)の動物生態学者リチャード・オストフェルドによれば、ライム病の発生は郊外住宅地の開発と関係がある。

広大な森林にはキツネやオオヤマネコがいて、ライム病の病原体を媒介するダニを寄生させたネズミを捕食している。だが森を切り開き、宅地にしてしまうと天敵がいなくなり、ネズミやダニが急に増える。だから緑豊かな別荘地より「(高級住宅地の)スカーズデールのほうが感染の危険性は高い」と、オストフェルドは言う。

幸い、ライム病が人から人に感染する可能性は低いとされる。ニパウイルスやグアナリトウイルス、ハンタウイルスも、動物から人に感染した後、人から人に感染する力はもっていないようだ。

しかし、病原体が霊長類や豚から人に感染した場合は危ない。サルから人に感染したエボラウイルスは、病院や家庭で、次々に人を冒していく。

現にHIV(エイズウイルス)は、人から人へ感染し続けている。最初にチンパンジーから人へ感染して以来、感染者数は約6000万人にのぼる。

HIVの出現は、自然のいたずらではなかった。人間は自ら感染ルートに入り込み、世界中に広めてきたのだ。同じことが、いつ繰り返されても不思議ではない。

なぜサルのウイルスが人類に感染したのか。アフリカの狩猟民族が獲物の血を浴びてウイルスに感染し、性交渉によって感染を広めていったとする説が有力だ。

こうした地域的な流行が世界を脅かすまでになったのは、都市化と輸送網の発達、血液バンクの利用、そして麻薬の静脈注射に使う針の使い回しなどのせいだ。「移動の速さも量も前代未聞だ」と、ハーバード大学のメアリー・ウィルソンは言う。「私たちは、100年前とは比べものにならないほど緊密に結びついている」

国際的な監視がカギに

SARSの発生源とされる中国・広東省では、毎年のように新種のインフルエンザウイルスが生まれている。この地方では昔ながらの農場に人間と豚やアヒル、鶏がひしめき、インフルエンザや風邪のウイルスをうつし合う。1頭の豚が、人間と鳥のインフルエンザウイルスを同時にもっていることも珍しくない。

こうした二重感染から生まれた「雑種」のウイルスは、人間の体内にある抗体に察知されず、次から次へと感染の連鎖反応を起こしていく。

決定的な問題は、こうした農場の数キロ先に大都市の広州があることだ。地方から集まった人々と動物、そしてウイルスは、ここで世界中からやって来た旅行者と接触する。感染の拡大に、これほど適した環境はないだろう。

だが、SARSの原因とされるコロナウイルスの感染力はさほど強くない。それに、ルイビル大学の進化生物学者ポール・イーウォルドに言わせれば、1人の感染者が2人以上に病原体をうつさないかぎり、どんな疫病も長続きはしない。「SARS患者1人につき2人の新たな感染者が出ていたら、患者は今ごろ数十万人に達している」と、イーウォルドは言う。

過去にはSARS並みの致死力をもち、より感染力の高いインフルエンザウイルスが流行した例もある。専門家によれば、今後同じような事態が起きるのは時間の問題だ。長期的な戦略としては農場の近代化や健康管理の向上、ワクチンおよび抗ウイルス剤の備蓄があげられる。だが、当面は監視強化が重要になるだろう。

幸い、病原体の伝播を加速したテクノロジーは、その追跡にも役立っている。10年前は各国との連絡だけでも大仕事だったが、今はどんな遠隔地にある監視センターも、ネット上の新興感染症監視プログラム(ProMED)に接続している。各国の研究機関がデータを共有するシステムもある。

もちろん、こうしたシステムは参加者のオープンな情報提供と善意を前提にしている。今回のSARS禍にせめてもの慰めがあるとすれば、グローバルな協調の必要性があらためて認識されたことだろう。それをどこまで実現できるかは、また別の問題だが。

[2003年5月14日号掲載]