- HOME

- コラム

- サイエンス・ナビゲーター

- メートルやキログラムが「普遍的な基準」になった日.…

メートルやキログラムが「普遍的な基準」になった日...7つのキーワードで学ぶ「メートル条約締結150周年と基本単位」

4.日本での単位の変遷は?

他国同様、場所や時代によって長さや重さの定義がまちまちであった状態が長らく続いたが、メートル条約が締結された(日本はまだ加盟していない)1875年に、「尺貫法」を基準とする「度量衡取締条例」が公布された。

この条例は、長さ(度)、体積(量)、質量(衡)について基準を定め、それまで地域によってバラバラだった単位を日本国内で統一しようとしたもので、その10年後の1885年に日本はメートル条約に正式加盟して国際的な計測の枠組みに加わることとなった。

とはいえ一般には、着物の寸法に尺(1尺は約30センチ)、田畑や山林の面積に町や反(1町=10反、1反は約992平方メートル)、米や酒の容量に升(1升は約1.8リットル)、体重に貫(1貫は約3.75キログラム)などが使い続けられていた。

戦後、計量法により、1958年12月31日限り(土地と建物の計量については66年3月31日限り)で取引や証明に尺貫法を用いることが禁止され、日本はメートル法に完全移行することとなった。

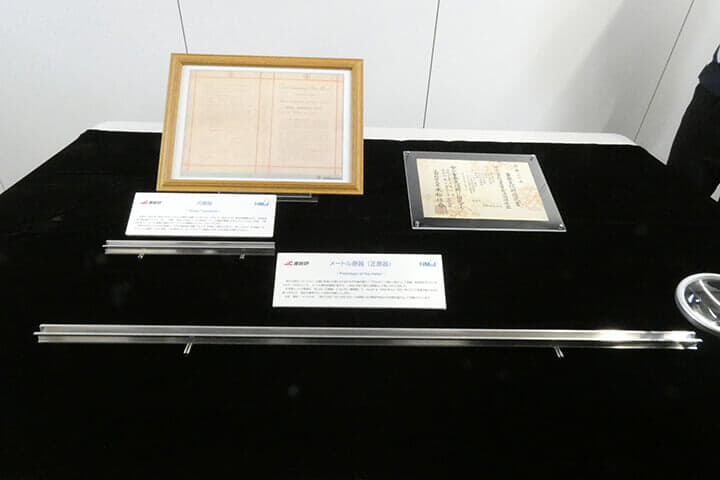

5.なぜ産総研がメートル原器、キログラム原器を保管しているの?

1903年に農商務省の中央度量衡器検定所が発足。メートル原器、キログラム原器を管理・保管することになった。その後、所管や名称の変更を経て、61年に通商産業省工業技術院計量研究所となり、80年に現在の茨城県つくば市へ移転。2001年に産総研に統合された。

この間、原器と計量標準に関する研究と業務は引き継がれていき、現在は産総研計量標準総合センターが担っている。原器は「宝物」であるため、第二次世界大戦中は中央気象台柿岡地磁気測定所(茨城県石岡市)に疎開したこともある。

産総研計量標準総合センターは計量研究所だけでなく、かつて計量教習所や電子技術総合研究所標準部、物質工学工業技術研究所標準部も統合した機関で、「日本の計量界の総本山」の役割を果たしている。

日本の原器管理の優秀さを表すエピソードのひとつとして、約40年ごとに行われる「キログラム原器の定期校正」で質量変動が他国と比べて非常に小さいことが挙げられる。

そのためにはキログラム原器用の金庫内の湿度調整が重要であるが、日本では内壁に桐を使うといった工夫をこらしてきた。現在はさらに金庫内全体に乾燥空気を循環させることで、湿度をほぼ0%に制御することができている。

「この名前を与えてもらって感謝」油井亀美也宇宙飛行士に聞いた、「亀」の支えと利他の原点 2025.06.10

-

プロダクトエンジニア「ポテンシャル採用/大手や外資系など3000社に導入/HR SaaS「ミキワメ」/東京都/港区虎ノ門/web系SE・PG

株式会社リーディングマーク

- 東京都

- 年収400万円~550万円

- 正社員

-

生成AI商材/大手外資系「インサイドセールス「SV候補」」/その他コンサルティング系

ブリッジインターナショナル株式会社

- 東京都

- 年収340万円~450万円

- 正社員

-

「大手外資食品企業」Strategic Product Management

カーギルジャパン合同会社

- 東京都

- 年収900万円~1,100万円

- 正社員

-

大手・外資系企業の「採用コンサルタント」/転勤なし

株式会社トライアンフ

- 東京都

- 月給31万2,100円~40万5,730円

- 正社員