XH4D-iStock

※第1回:インド生まれの『方丈記』研究者が、日本のアリの研究者を訪ねて考えた「契約」の話 より続く

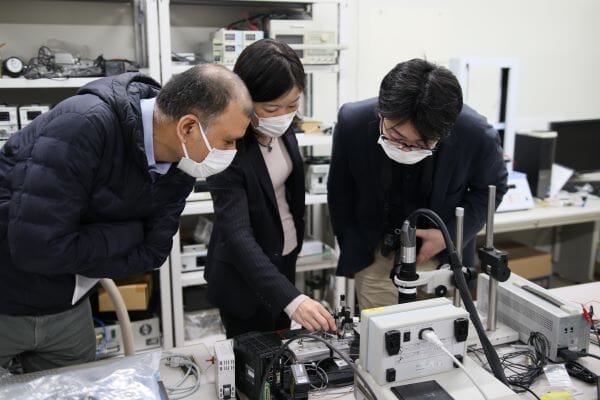

サントリー文化財団が編集する論壇誌『アステイオン』では、いわゆる理系・文系とが相互の研究室を訪問し、その源流を辿ることによって、それぞれの文化の融解を狙う連載企画「超えるのではなく辿る、二つの文化」を掲載している。97号本誌掲載「解く理系に問う文系」のスピンオフとして、研究室の訪問レポートを写真とともに紹介する。第2回訪問先は安藤妙子氏(立命館大学理工学部教授)。

マイクロ・ナノ機械について研究している安藤の研究室は、研究室というより、工場と呼んだ方がしっくりくる部屋であった。おそらくそのように感じた理由の1つは、私の学部生時代のアルバイト経験にある。

私は、「理系」の友人に誘われて、ライフ・サイエンス事業を手がけている会社で働いたことがあった。白衣を着て、ガスマスクを装着し、ドクロマークが入ったビンをパソコンにセットして操作する仕事だった。その職場で使用していたキムワイプなどの小物や、ボルテックスミキサーや遠心分離機などといった機械が、安藤の研究室にもいくつかあって、それでどこか既視感があったのであろう。

そんな私から見れば、研究室で作業している大学院生たちは、賃金を得て働く労働者にみえた。もちろん、研究室の院生たちは溌剌としていて楽しそうだったし、お菓子が置いてあるなど、研究以外の細かなところまで配慮が行き届いていて、「働きやすそうな職場」ではあったから、これはそうみえたというだけの話である。

しかし、これほど労働現場感があるのに、「理系」、特に理工学部に労働組合員が少ないような印象があるのはなぜなのだろうか。ふと、そんな疑問が頭をよぎった。

実は、研究室を訪問した際、安藤に、ずっと同じような研究をしていて飽きないかという非常に不躾な質問をしてしまったのだが、それもまた、私のアルバイト経験から出た質問であった。

私は、そのアルバイトを1日8時間、週3~5日、約3年続けたのだが、最後の方は、1日も早く辞めたいとしか思わなくなっていた。職場の人たちは良い人たちで、時給もよく、その他の待遇もよかった。しかし、とにかく毎日同じ作業を淡々と続けるのが苦痛だったのである。

もちろん、それは実験に使うための道具を作っていただけで、研究していたわけではなかったから当然かもしれない。しかし、そのアルバイトからライフ・サイエンスに興味を持ち、研究していこうとは微塵も思わなかった。それどころか、自分が何を作っているのかについてもほとんど関心がなく、理解しようという気も起きなかった。