「小さなロボットが肺炎と闘う!」マウスの肺から肺炎を取り除くことに成功

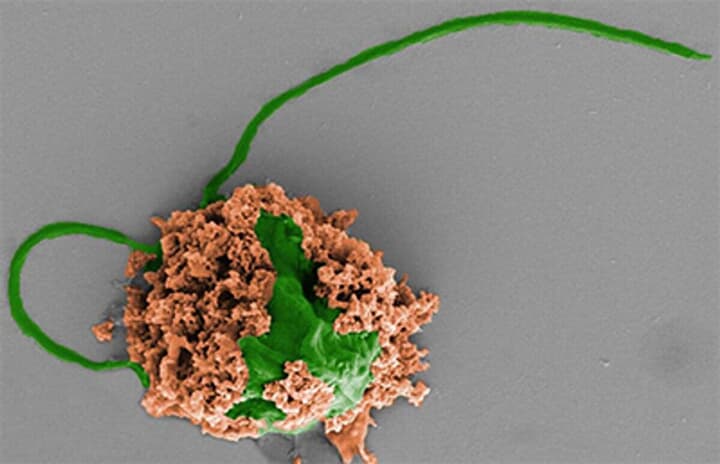

緑の藻類細胞と茶色のポリマーを備えたマイクロボットが肺炎と闘う Credit: Fangyu Zhang and Zhengxing Li

<直接、肺にある病原微生物に抗生物質を送り込み、病原微生物を除去する医療用マイクロロボットを開発された......>

米カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)の研究チームは、肺へ移動して薬剤を運び、肺炎の原因となる病原微生物を除去する医療用マイクロロボットを開発した。その研究成果は2022年9月22日、学術雑誌「ネイチャーマテリアルズ」で発表されている。

藻類細胞でできたマイクロロボット

このマイクロロボットは、抗生物質が入ったナノ粒子で覆われた藻類細胞でできている。藻類細胞の運動によって移動し、直接、肺にある病原微生物に抗生物質を送り込む仕組みだ。

また、ナノ粒子は、白血球の一種「好中球」の細胞膜でコーティングされた生分解性ポリマーでできている。この細胞膜は細菌や体の免疫系が作り出す炎症性分子を吸収し、中和する。つまり、マイクロロボットを送り込むことによって、炎症を抑え、肺の感染症により効果的に対処できるのだ。

研究チームは、マイクロロボットを用いて緑膿菌性肺炎のマウスを治療する実験を行った。気管に挿入したチューブを通してマイクロロボットを肺に送り込んだところ、1週間後には感染症が完全に治癒した。この治療を受けたすべてのマウスは30日後も生存した一方、治療を受けなかったマウスは3日以内に死亡した。

静脈注射の3000分の1の抗生物質で

マイクロロボットによる治療は抗生物質を全身に拡散させるのではなく、標的となる領域にピンポイントで届けられるため、静脈注射よりも治療効果が高い。マイクロロボットがマウスに投与した抗生物質は500ナノグラムであったのに対し、静脈注射で同様の効果を得るために必要な投与量はその3000倍以上の1.644ミリグラムであった。

研究論文の共同著者でカリフォルニア大学サンディエゴ校のビクター・ニゼット教授は「マウスの実験データによれば、マイクロロボットが抗生物質の透過性を高めて病原微生物を死滅させ、より多くの患者の生命を救う可能性がある」と期待を寄せている。

治療を終えると、免疫細胞によって消える

マイクロロボットが体内で治療を終えると、藻類細胞と残存するナノ粒子は体内の免疫細胞によって効率的に消化される。有害なものは何も残らず、安全だという。

この研究は現在、概念実証(PoC)段階にある。研究チームは今後、「マイクロロボットが免疫系とどのように相互作用するのか」について基礎研究をすすめる方針だ。