高齢ドライバー問題は、日本の高度経済成長が生んだ!?

Newsweek Japan

<認知機能が低下しても高齢者が運転をやめようとしないのはなぜか。その前提には車社会が本格化し始めた70年代の変化があった。そして少子高齢化が進む今、ただ高齢ドライバーを排除すればいいのではない>

流れにうまく合流できずに起こる「出合頭事故」から、定期的に報道される「高速道路の逆走」まで、高齢ドライバーによる交通事故があとを絶たない。

そのため2017年3月には改正道路交通法が施行され、認知症などに対する対策が強化された。例えば75歳以上のドライバーに課せられてきた高齢者教習に、「臨時認知機能検査」と「臨時高齢者講習」が新設されたのも、そんな状況を鑑みてのことだ。

当然の流れとして、高齢者に対する運転免許の自主返納の働き掛けも進んでいるが、その一方には現実的な問題もある。自動車がなければ、生活が成り立たない地域もあるということだ。

しかも、それは過疎地だけの問題ではない。高度成長期のマイカーブーム時代に、「郊外の集合住宅に住み、週末には車で大型スーパーへ行って食料をまとめ買いする」というようなライフスタイルを続けてきた世代が高齢者になりつつあるというのである。

そしてさらなる問題は、認知機能の低下は年齢を重ねるに従って誰にでも表れるものだと知りつつ、運転をやめようとしない高齢ドライバーが少なくないこと。現実問題として、機能の低下を意識しつつも、それを経験による知恵で補いながら運転を続けている人も多いのだ。

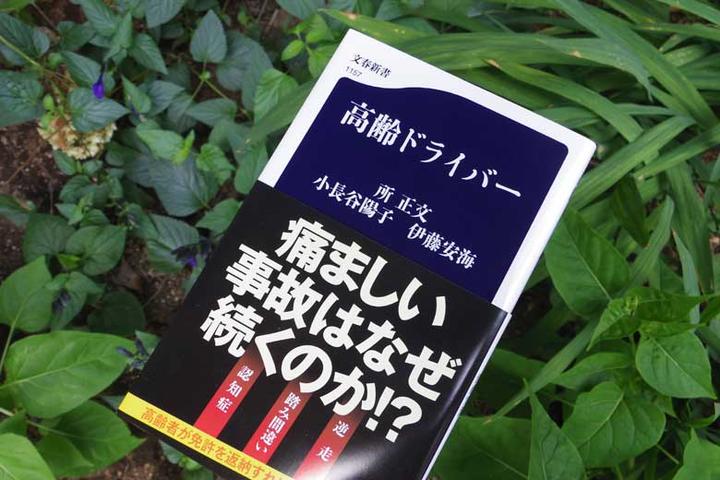

自動運転技術が急速に進歩しているとはいえ、実用性を考えるとまだまだ不安要素も多い。つまり考えるべきこと、克服されなくてはならない問題は依然として山積しているのである。そこで、そういった問題について最新の知見を集めたのが『高齢ドライバー』(所 正文、小長谷陽子、伊藤安海著、文春新書)である。

社会的問題としての高齢ドライバーについては、産業・交通心理学の所正文氏に、高齢者の認知機能問題については認知症専門医の小長谷陽子氏に、高齢ドライバーの身体的問題とそれを補う自動運転技術の現状は交通科学・医工学の伊藤安海氏に、それぞれ執筆を依頼した。(「はじめに」4ページより)

この記述からも分かるとおり、高齢者による事故の具体例をセンセーショナルに紹介しているわけではない。あくまで重点が置かれているのは、各分野の専門家による学術的なデータや見解だ。

高齢者の運転免許保有率は、近年大きく上昇し、二〇一〇年には七十歳代前半の保有率は五三・三%まで上昇した。男性の場合、八四・九%に達した。さらに戦後ベビーブームに生まれたいわゆる団塊世代(一九四七〜四九生まれ)と呼ばれる人たちが、七十歳以上の高齢ドライバーに義務づけられる「高齢者講習」の受講対象者になってきた。団塊世代の人たちは、その前後の世代と比べて大きな人口ブロックを形成するため、わが国交通社会は、一気に膨大な数の高齢ドライバーを抱えることになる。「平均寿命が延びれば、健康である限り車の運転を続けていこう」と考える人が今後ますます増え、高齢ドライバーによる交通事故が大変懸念される。(21~22ページより)