千人計画で「流出」する日本人研究者、彼らはなぜ中国へ行くのか

BRAIN DRAIN TO BRAIN GAIN

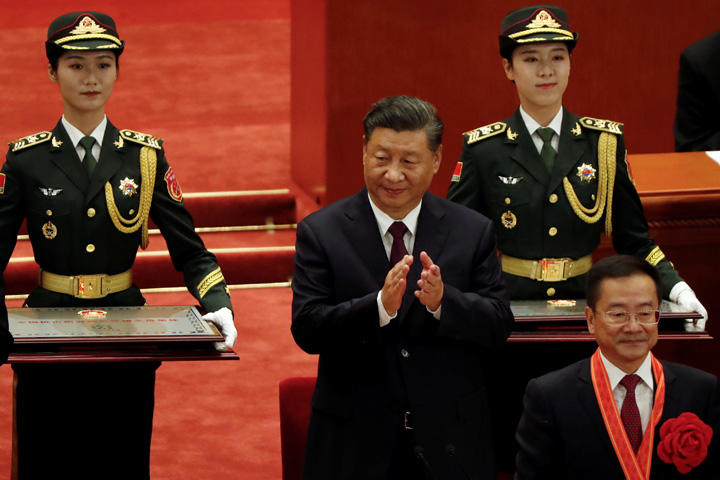

Carlos Garcia Rawlins-REUTERS

<世界中から優秀な頭脳を招致する中国の国家プロジェクトが話題だが、既に日本の研究者の100人に1人が米中で活動している。この流れを変えるにはどうすべきか。本誌「科学後退国ニッポン」特集より>

古くは電機メーカーの技術者から近年はスポーツ選手やアニメ制作者まで、有能な人材の海外流出は形を変えながら繰り返しメディアをにぎわせてきた。

その最新事例が中国政府の推進する「千人計画」。世界中から優秀な頭脳を招致するという野心的な国家プロジェクトによって多くの日本人研究者が中国に奪われ、研究成果が軍事転用されるのではないかとの懸念が取り沙汰されている。

確かに、行き過ぎた頭脳流出は国家にとって大きな損失となり得る。国は研究資金などの形で研究者に「投資」をするが、人材が流出すれば研究成果や後進の育成といった形での「見返り」が見込めなくなる。

一方で、研究者がどの国で活動しようと基本的には個人の自由だ。外国を拠点にしながら日本との共同研究の橋渡しをしたり、将来的に帰国して日本にポジティブな影響をもたらす可能性も十分にある。

中国に渡った日本人研究者が直接的に軍事研究に携わっている証拠もない。しかも、中国による高度人材の引き抜きが日本の国力衰退につながるとの不安ばかりが叫ばれるが、数の上で引き抜きが圧倒的に多いのはむしろアメリカだ。

外務省の海外在留邦人調査では、2016年時点でアメリカに長期滞在中の「留学生・研究者・教師」とその同居家族は7万4000人余り。日本生まれでアメリカ在住の理工学系の博士号保持者約8800人(全米科学財団の15年調査)の多くも、この数に含まれるとみられる。

これに対し、同じ外務省調査で中国に長期滞在中の同カテゴリーの人数はわずか8800人ほど。日本学生支援機構の統計では、17年度に中国に滞在していた日本人留学生は短期も含めて約7100人だ。08年以来1000人以上の科学者が「千人計画」などで日本から中国にリクルートされたというオーストラリア戦略政策研究所の分析を加味しても、「流出組」を含む日本人研究者の数は中国よりアメリカのほうが桁違いに多いとみるのが自然だろう。

いずれにせよ、より重要な論点は米中だけで約1万人は日本人研究者が活動していることだ。少なく見積もっても日本人研究者の約100人に1人。彼らはなぜ日本を出るのか。

国家間の人の移動には、移住国に引き寄せられた理由(プル要因)と、母国から押し出しされた理由(プッシュ要因)の両面がある。米中に共通するプル要因としてまず挙げられるのは、高度な研究・教育環境だ。