94歳の発明家が地球を救う?

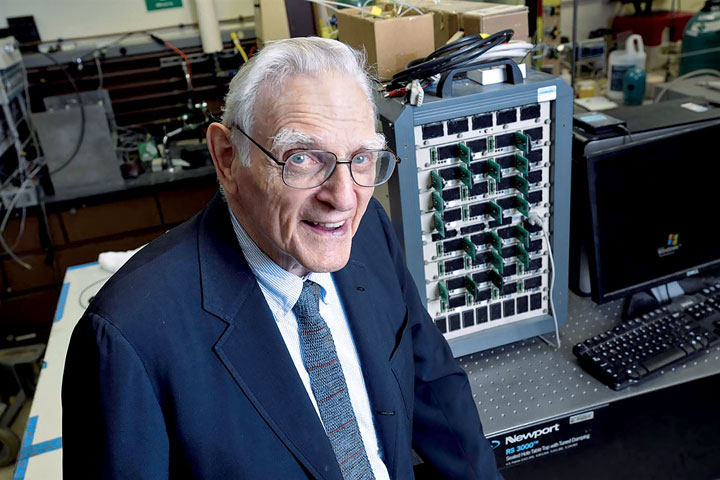

「老人にイノベーションは無理」の嘘を実証し続ける94歳のグッドイナフ UNIVERSITY OF TEXAS

<電気自動車普及を後押しし、脱化石燃料への道を開く新型電池の発明が発表された。その新技術の生みの親ジョン・グッドイナフとは何者なのか>

フェイスブックCEOのマーク・ザッカーバーグから見れば曽祖父くらいの年齢の男性が、地球を救うかもしれないテクノロジーを発表した。

94歳のジョン・グッドイナフの新たな研究は、未来の電気自動車の土台を成すものになるかもしれない。そう、20~30年前、彼の発明を1つの柱にしてソニーが携帯型機器の覇者になったように。

長いキャリアを通じて、グッドイナフは大物投資家のウォーレン・バフェットとやり合ったり、世界を舞台にした特許戦争で苦汁をなめさせられたりと、波瀾万丈の生涯を送ってきた。IPO(新規株式公開)で大儲けはしていないが、「老人にイノベーションは無理」というテクノロジー業界の常識にノーを突き付けてきた。

テキサス大学オースティン校の研究チームと共に新しいエネルギー貯蔵技術の開発に成功したと発表したのは、2月末のことだ。その技術とは、ガラスを用いた新型電池。既存のどの電池よりも、圧倒的に優れた性能を持っているという。

その点では、現在広く用いられているリチウムイオン電池をもしのぐとのことだ。もっとも、80年代にリチウムイオン電池を発明したのもグッドイナフその人だった。リチウムイオン電池は、スマートフォンやノートパソコン、電動歯ブラシ、電気自動車など、さまざまな製品に用いられている。

電気電子学会(IEEE)によれば、この新型電池は、同等のリチウムイオン電池の3倍のエネルギーを貯蔵できる上に、爆発や発火の心配がないという利点もある。リチウムイオン電池が数時間かかって充電する量のエネルギーを数分で充電できる可能性もあるという。

電池技術の話なんて興味がない、と思う人もいるかもしれない。しかし、人類が化石燃料社会を脱却できるかどうかのカギを握っているのは電池だ。

エネルギー源としての化石燃料(石油、石炭、天然ガス)の強みは、貯蔵して好きなときに利用できる点にある。それに対し、太陽光発電や風力発電は、天候などの条件がそろったときしか発電できない。

電池開発に挑んだ半世紀

その点、エネルギーをためておくための電池が安価に、強力に、安全になり、充電時間が短くなれば、太陽光や風力の大きな弱点が解消される。それは裏を返せば、化石燃料の大きな強みが消えることを意味する。

もし、グッドイナフの新型電池が触れ込みどおりの性能を持っていれば、テスラモーターズやゼネラル・モーターズ(GM)などの自動車メーカーは、1回の充電で約1000キロ走れる電気自動車を売り出せるかもしれない。充電の時間も数分に短縮できる。

「ついに、コストと利便性の面で内燃エンジン車と勝負になる電気自動車を造れる可能性が出てきた」と、グッドイナフはIEEEに語っている。